許多企業因為近年在氣候變遷影響下,朝「2050淨零碳排」目標邁進,將供應鏈碳足跡及減碳績效列入採購重要指標。坊間不少顧問及專家們紛紛提出淨零碳排的主張。但是淨零真的可行嗎?

從企業日常經營的角度來看,從一天的開始,員工從家裡到公司或工廠上班,接著啟動企業或工廠運作、生產,進出貨一直到下班員工回家。這一連串的生產動作,每一項都會生產二氧化碳及溫室氣體。而這些項目該如何才能完全淨零排碳?老實說這是不可能的!

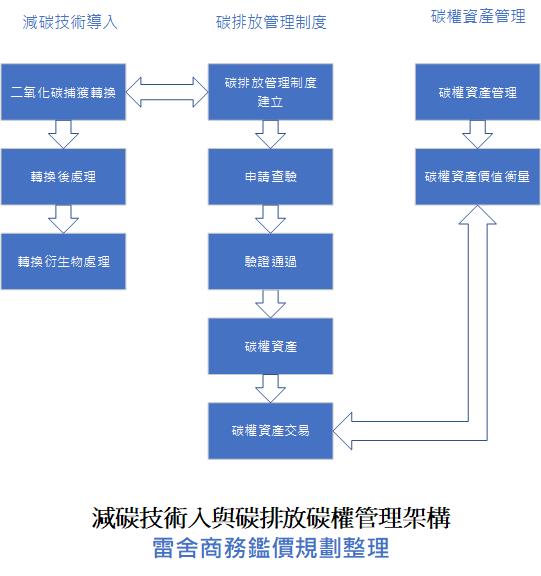

唯一能做的就是降低二氧化碳及溫室氣體排放。至於該如進行,建議如下:

圖檔來源:達志

- 先執行碳排放盤點。確認企業體的二氧化碳及溫室氣體排放總量,並區分各部門的排放現況;

- 確認排放現況後,從生產、運輸的技術改善著手,提升能源應用效率,並且降低資源及原物料的浪費。

- 對於減量後的溫室氣體進行碳中和,並且善用固碳或是減碳技術創造固碳減碳資源。

以上才是目前實際的解決之道。

在進行碳排放盤點時,也不是很複雜。絕非坊間的顧問公司講得令人不知所以然!最直接的方式就是把ISO 14064或 ISO 14067的條文內容看過,把五大排放範疇釐清,自然就可以知道如何處理碳盤點。

至於減碳技術,市面太多了。不想花錢,就直接從節能以及降低生產成本及提升效率著手。這樣對中小企業還比較有直接助益!

撰文: 本公司顧問部 圖檔來源:達志